谷次数2

GISで「谷次数の解析を行う」のですが、谷次数解析機能が普通に入っているというGISは、私の知る限り公開されていません。

ですので、専門技術者による「解析ツール作り込み」が必要になります。

ツール作成というものは、一般的に

・きちんとした規則がある

・データは、完全に規則に従っている

であれば、難しくはないのです。ですが、「所々に、規則から外れたデータが出てくる場合がある」があると、格段に難しさが増してしまいます。

いくつか、実例を挙げていきましょう。

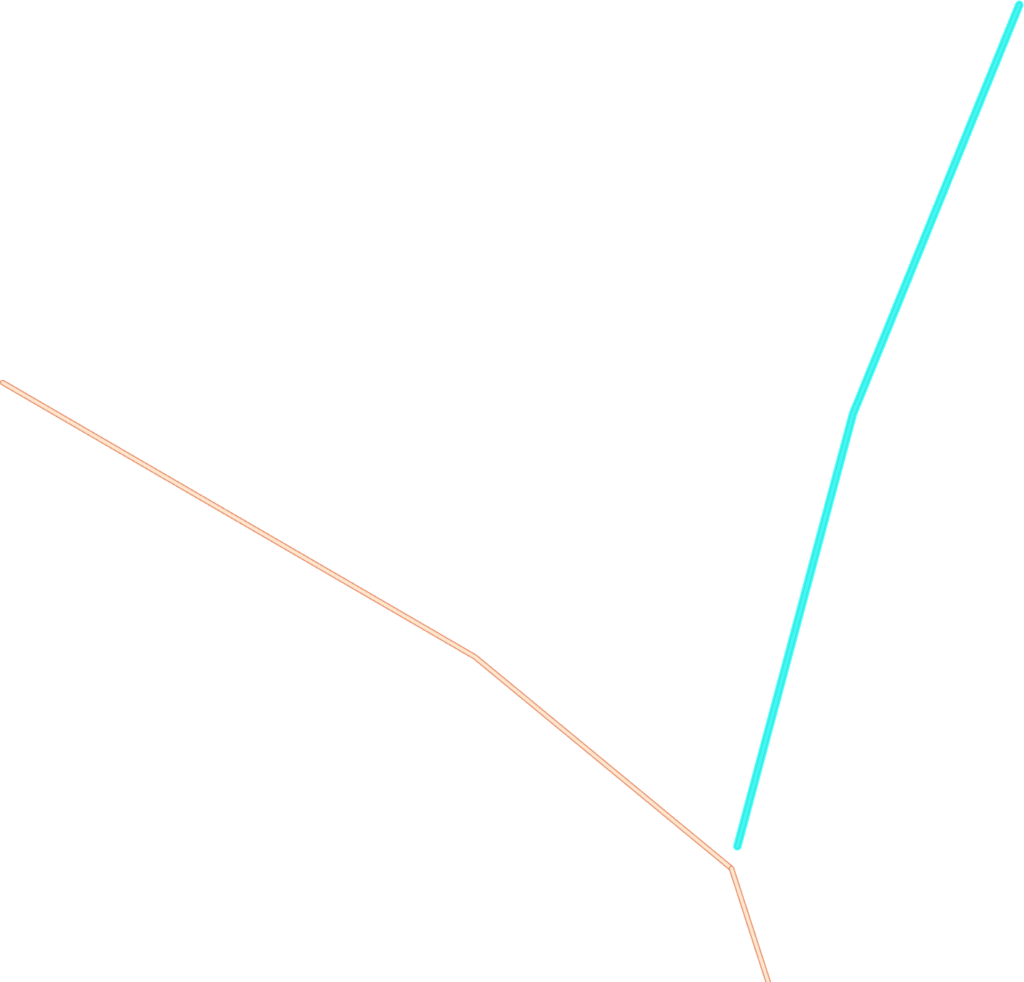

○1 つながってしまった

「ある線の終点は、別の線の始点と重なる」という規則でツールを作ったとします。

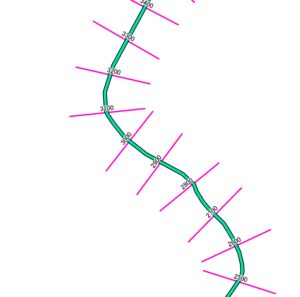

これは、正常な例です。谷次数1な2本が1点で交わるので、谷次数は2に変化します(薄緑)。

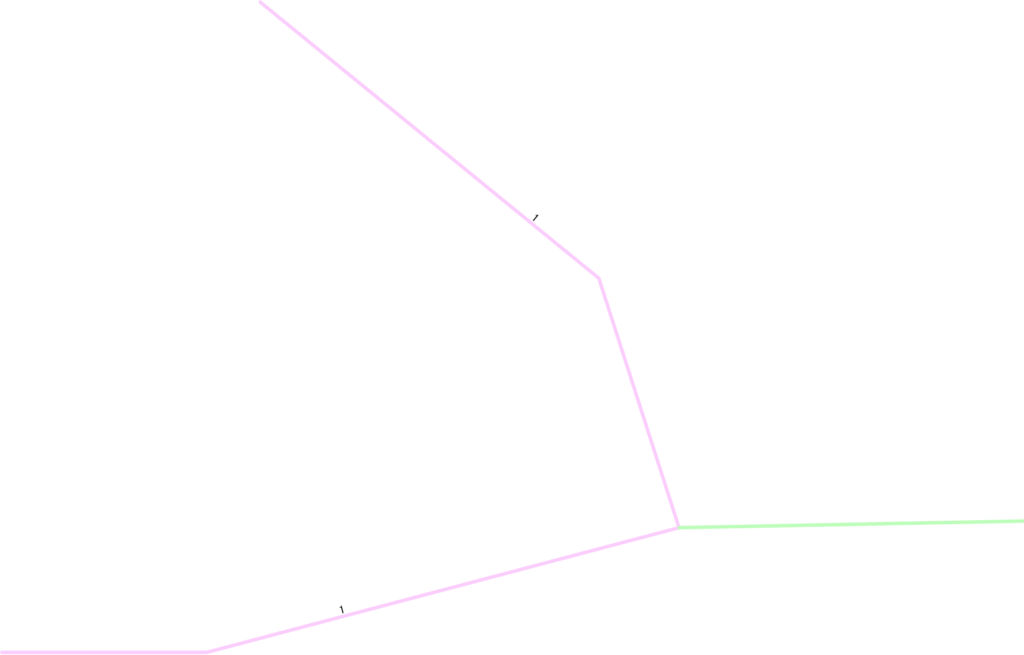

何かの拍子に、谷次数1な2本が合体(マージ)してしまうと、

・谷次数1な1本(水色)に、別の谷次数1な1本(オレンジ)が交わる

・更に、線の終端ではなく、途中で交わる

という状況になってしまいます。

ツール上では、この2本は「交わらない扱い」になるでしょう。

○2 届いていない

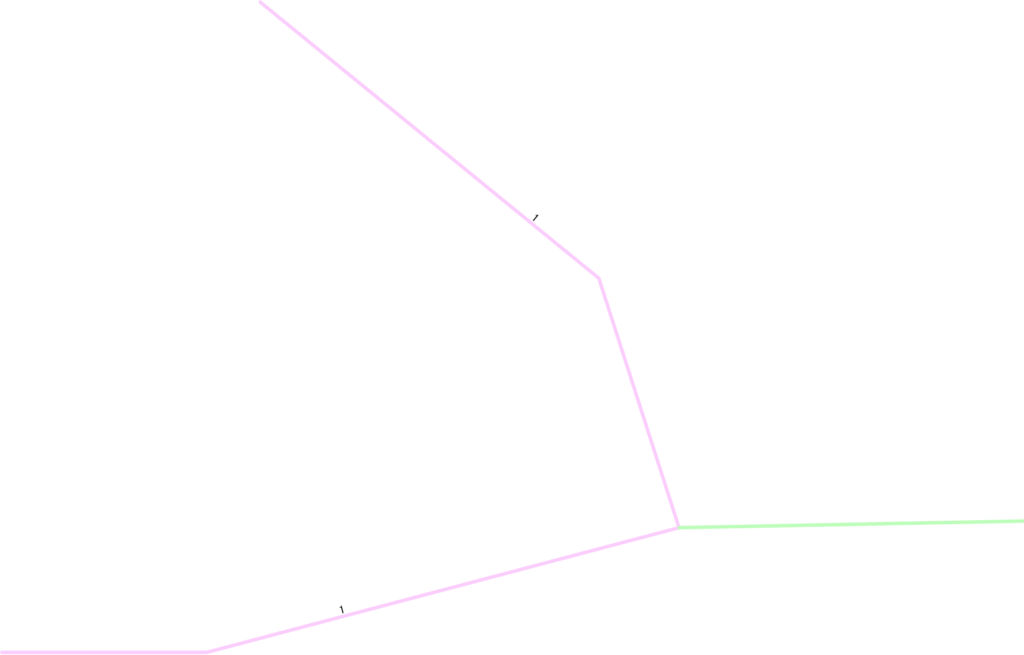

引いた画面では交わっている様に見えますが、拡大すると交わっていないのが分かります。

幸いな事に、標準的GISには「一番近いフィーチャー(点、線、面)までの距離を求める」機能が入っていますので、この種の問題ありデータは容易に発見可能です。

(正常な場合、距離は0になる)

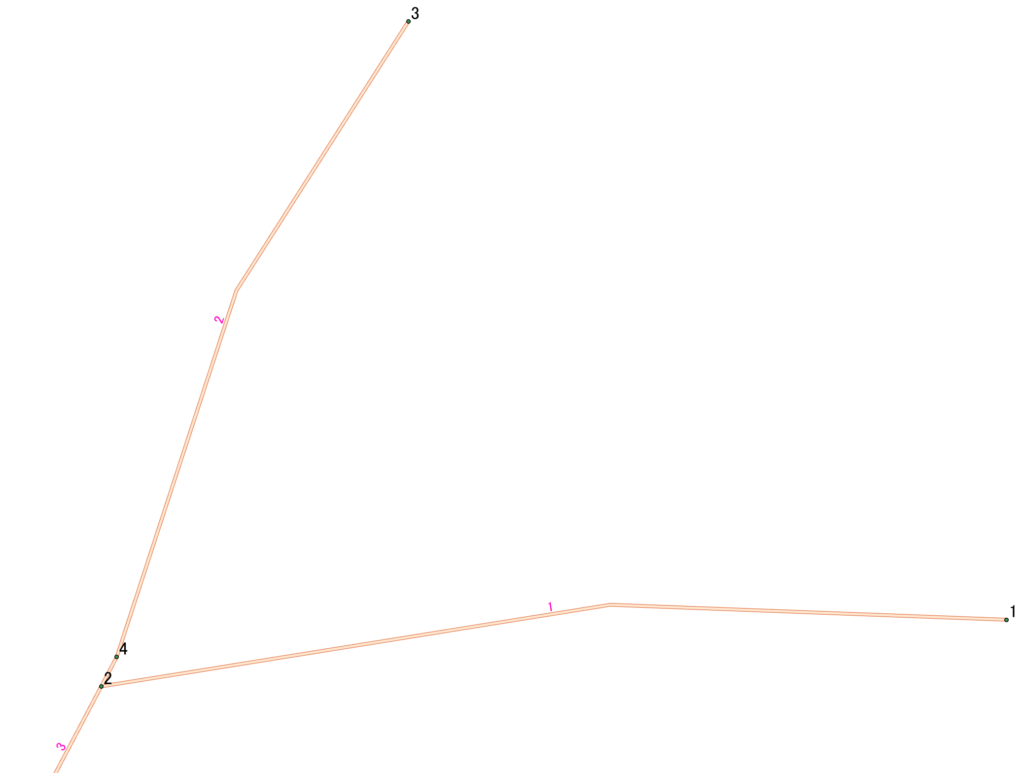

○3 交わり方がおかしい

見た目や上記「一番近いフィーチャー」では発見できないケースです。

・折れ線1の始点が点1、終点が点2

・折れ線2の始点が点3、終点が点4

・折れ線3の始点が点4

GISの便利な作図機能として「スナップ」があります。折れ線1の始点(点1)を決め、終点を折れ線2の終点部分(点4)にしようとしてマウスカーソルを近づけていくと、ある程度近づいた段階でGIS側が自動的に「点4に重ねるんですね」と解釈してくれるという便利モノです。

ですが、近づけ方が悪いと、GISが「折れ線3の上ぴったりに、終点(点2)を置くんですね」と解釈してしまいます。点2が点4に重なるかどうかまでは考慮してもらえません。

この場合、折れ線1は折れ線2及び折れ線3のどちらとも交わらない扱いになります。

ArcGISには「少しズレているフィーチャーを、自動的に整える」機能がありますが、副作用(少しズレているのが正解なのに、勝手に形を変えられてしまう)があるので、恐くて使えません。

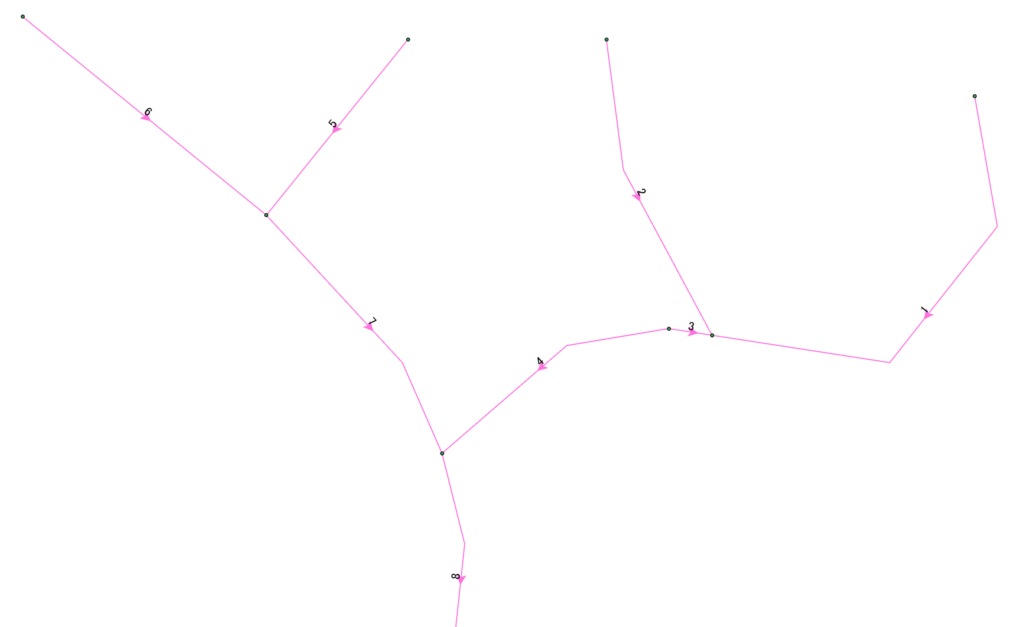

○4 線の向きが違う

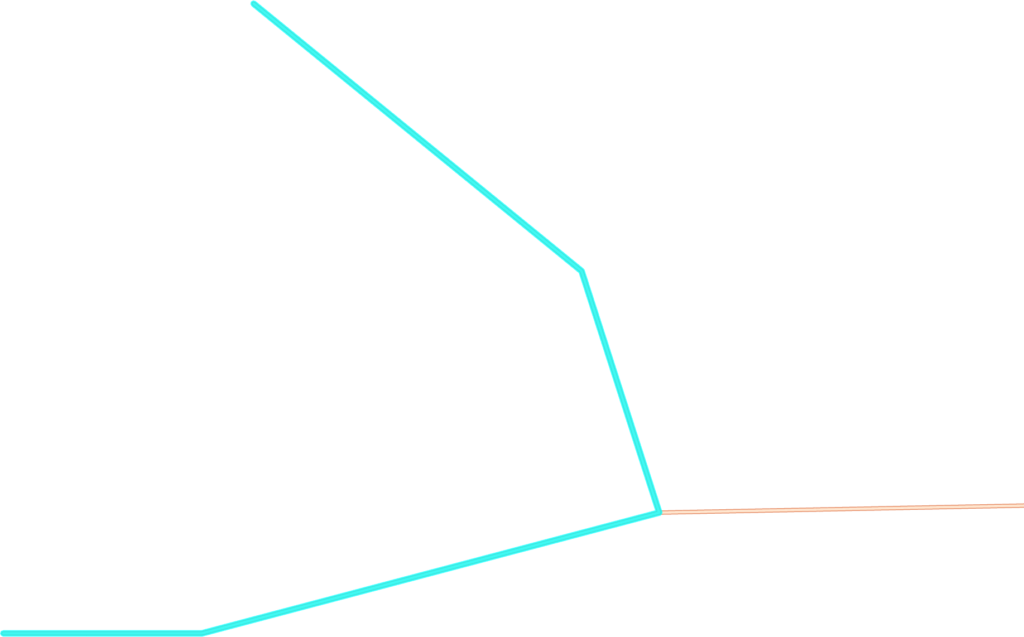

水の流れる方向を表示させました。

問題なさそうに見えますが、良く見ると折れ線3の方向が不自然(逆になっている)です。このまま処理すると、

・折れ線1、2、3(すべて谷次数1)は1点で交わり、下流には流れ出ない

・折れ線4は谷次数1(上流がない)

となるでしょう。ツールの解析結果としては正しいですが、実世界の結果としては間違いです。

GISで不具合を発見するのは、実は困難です。本当に「折れ線1、2、3は1点で交わり、下流には流れ出ない」なのかもしれません。

確認するためには、地形や周囲の状況を見て丹念に調べていくという作業が必要になります。

確認作業を支援するツールを作成すれば多少は楽になるでしょうが・・・

上記4ケースに自動的に対応するツール作成は、思うに、無理なのではないでしょうか。特にケース4は自動で判断できるものではありません。

更に、より一段発見困難な不具合が出てくる可能性があります。仮に、上記4ケースに完璧対応するツールを作ったとしても、後からケース5が出てきて対応が求められると、全面的に作り直しになるでしょう。